Dans le documentaire d'auteur, qui est actuellement peu présent sur les chaînes de télévision, l'auteur se prend comme sujet d'observation. Il ne s'agit pas d'être narcissique, mais de trouver la longueur d'onde qui va faire écho chez les gens.Essayer de ré-inestiguer sa propre histoire, soit dans l'imaginaire, soit dans le vécu,, ce n'est pas sis simple, c'est l'affaire d'une vie !

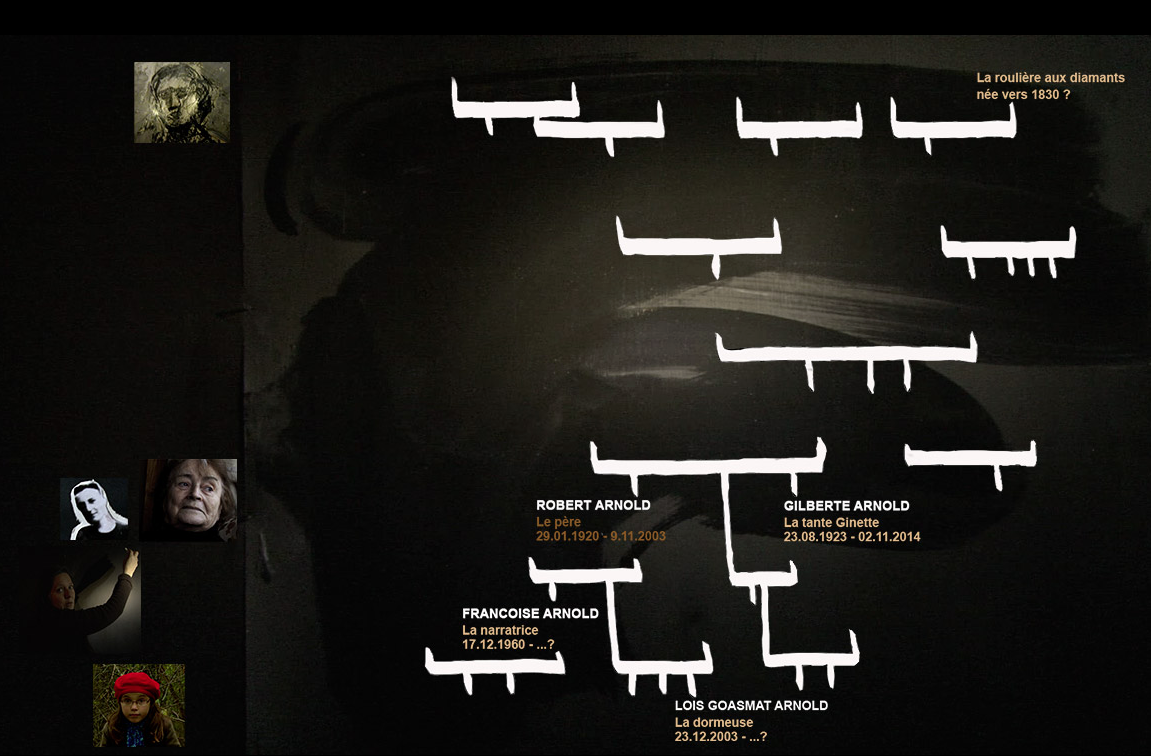

L'arbre généalogique commence à prendre forme

A priori, La Renarde se situe dans la catégorie « autofiction », une catégorie que l’on appelait autrefois autobiographie. Je ne sais pas quand a eu lieu le glissement d’un mot à l’autre, ni à quelle nécessité sémantique cela a correspondu. Si j’y réfléchis, cela me suggère que biographie n’est plus adéquat pour parler d’un genre qui fleurit depuis une ou deux dizaine d’années ? Mais pourquoi parler de fiction, que j’oppose au terme de réel?

Il y a régulièrement dans mon existence des personnes qui décernent des diplômes de réel, toujours pour me dire que je n’y suis pas – ce qui sous entend qu’elles, elles le sont. Cela m’a toujours laissée perplexe. Bien sûr, j’ai vécu la perte d’illusions – c’est assez douloureux ! – et j’y vois un marqueur de ce fameux réel. De mon côté, j’ai pu penser que certaines personnes allaient « droit dans le mur » et parfois la suite des évènements m’a donné raison. Mais, assez souvent aussi, c’est moi qui me suis trompée, ce qui fait que j’en suis maintenant au stade où je trouve l’existence quelque chose de bien plus mouvant et ouvert que ce que m’a laissé croire mon éducation.

Dans son livre, D’après une histoire vraie, Delphine de Vigan s’interroge sur cette petite formule que l’on voit paraître maintenant un peu partout au cinéma, en littérature, dans la bande dessinée. Elle est manifestement rajoutée par le distributeur ou l’éditeur et ce serait un argument convaincant, repéré par le marketing. Pour ma part, je mets surtout cet intérêt pour les histoires vraies en relation avec la pauvreté des scénarios de films ou de téléfilms. Dans ces récits, les êtres ne s’échappent jamais de leur catégorie sociologique : mère ou père d’une famille recomposée avec adolescent à problème, ouvrier licencié forcément malheureux et/ou en colère, homme ou femme qui doit apprendre à vivre avec une maladie grave.

Si je me réfère à mon expérience personnelle – c’est la seule dont je dispose ! – la réalité est bien plus vaste : je ne suis pas qu’une personne inquiète de son licenciement, je suis en même temps une personne soulagée de l’être (peut-être), une personne qui accumule chaque journée des milliers de sensations, perceptions, rêveries etc. Mon quotidien n’a pas l’intensité des évènements présentés dans les films, mais il a de la saveur tout de même.

L’autre chose des histoires non vraies est que la résolution du problème est présentée comme venant de l’extérieur. Or, j’ai constaté que c’était à peu près toujours l’inverse, elle vient de l’intérieur. C’est moi qui me suis mise à voir les choses différemment et ai remodelé mon rapport aux autres. De fait, certaines situations qui paraissaient bloquées se sont dénouées, d’autres ne se reproduisent plus. La caution D’après une histoire vraie serait alors la promesse d’un récit prenant en compte un peu plus des multiples strates de la réalité ?

Cela, c’est en tant que lecteur ou spectateur. Si je change de place et prend ma casquette d’auteure, je dirais que l’autofiction pose un autre problème, celui de la bonne distance. L’histoire personnelle que je raconte, mûe par une nécessité profonde, n’est là en fait que pour servir d’exemple, pour permettre à chacun d’ouvrir la porte de son imaginaire. Les petits détails concrets sont importants car ils sont un ancrage dans le fameux réel ; l’ellipse, qui est un des piliers de l’art du cinéma, donne à comprendre l’enjeu, la problématique, les grandes lignes ; elle évite d’être trop littéral. C’est un exercice très délicat, très subjectif, souvent raté.

Pendant longtemps, par exemple, j’avais une conviction : la Renarde était une histoire familiale, il fallait éviter d’utiliser les photos de famille, qui aurait enfermé dans l’histoire spécifiquement Arnold. Mais pourtant… je voyais bien que j’étais fascinée par les films de famille en super-8, et que cette fascination était partagée. Est ce la facture imprécise du super-8, son grain, le bougé de l’amateur qui avait tourné les plans, je ne saurais le dire, mais cela marchait à tout les coups. J’ai finalement choisi d’insérer des photos de famille, mais en les détourant, en isolant la partie qui m’intéressait, pour lui faire quitter le registre personnel, en faire autre chose. C’est à vous maintenant de me dire si le choix est judicieux.

J'ai détouré les photos pour les sortir de leur contexte personnel

En tout cas, je sais la sanction rapide: trop près ou trop loin, trop littéral ou trop distancié, le spectateur s’ennuie et abandonne. Au cinéma comme en psychanalyse, mais peut-être dans toutes les expressions artistiques, la capacité à faire transfert est la clé. Le cinéaste, l’auteur en général, est un canal. La forme permet de toucher le fond.

J’aime aussi beaucoup quand on analyse une image, que l’on met des mots, que l’on attire l’attention sur ce qui est visuel. C’est ce qu’a fait durant le tournage, spontanément, le lieutenant-colonel Fredéric Medard devant les photos de mon arrière grand-père prisonnier en Allemagne.

Les costumes lui ont permis de raconter tout un arrière-plan que je ne connaissais pas. Nous en avons fait une des bulles du chapitre 4.

Cela m’a fascinée parce que le langage visuel correspond pour moi à ce qui est interdit de dire avec des mots. Ce n’est pas un message que l’on travestit, déguise consciemment, une poupée que l’on habille ; c’est quelque chose qui ne passe pas par le conscient pour se dire. J’ai longtemps été peintre et c’était comme cela que cela marchait pour moi. Avec le cinéma, il faut être conscient du langage des images que l’on met en place. Il ne doit pas contredire celui des mots sous peine de perdre le spectateur - sauf s’il s’agit d’une intention précise. Le pire est d’être redondant que l’image et les mots disent la même chose, je crois même que c’est précisément ce qui rend un film mauvais.

Dans la Renarde, la bande son entraîne la bande image, alors que l’on est surtout habitués à ce qu’elles soient synchronisées. J’ai écrit le texte très tôt en sachant que je voulais en faire un film, et on m’a souvent demandé à cette époque pourquoi j’avais besoin de mettre des images là-dessus. J’ai ensuite accumulé pendant plusieurs années des images, filmant, le plus souvent avec un appareil photo, des situations qui me touchaient, m’inspiraient, sans en savoir davantage. Lorsque « cela » a été mûr, le montage s’est fait en deux temps. Il y a eu une première phase intuitive, où je mettais sur le texte l’image qui me venait en tête. Puis une seconde phase analytique, où j’ai analysé le sens de ce que j’avais fait et l’ai structuré.

Je me suis rendue compte qu’il y avait beaucoup d’animaux, même si ce n’était pas Maus (la bande dessinée). Il y avait déjà la renarde, apparue dès le début, les moineaux, le grand duc, la grenouille, le chat et surtout le cheval. Si les premiers ont été des opportunités de tournage, le cheval a été une vraie intention et souvent aussi un vrai casse-tête. J’étais aussi obsédée par la statue malhabile de petit cheval dans le parc de Valency à Lausanne qui correspond à un souvenir de ma toute petite enfance: un soir de premier août (la fête nationale suisse), la lune se reflétait dans l’eau. Plus tard, est venu se coller sur ce souvenir un koan zen (petite maxime) : si le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. J’y entends le nécessaire décollement par rapport au réel, la nécessité de symboliser sous peine de devenir fou. J’ai filmé ce petit cheval de pierre très souvent. Il n’a vraiment rien de la statue équestre de Louis XIV place des victoires à Paris, ni même de celle, moins glorieuse, de la place des Vosges. Le sens du cheval est peu à peu apparu : il représentait l’indice d’une filiation cachée autour de l’arrière grand-père. Indices, c’est bien ce que sont les animaux dans cette histoire. Et le film terminé, c’est bien ce qu’apportent les images : des couches de sens supplémentaires.