Ma lecture du livre Tintin et la psychanalyse de Serge Tisseron a eu l'effet d'une bombe : en croisant bande-dessinée et psychanalyse, l'auteur s’intéresse aux enjeux du dessin, et met en lumière ce qui s'appellera par la suite la psychanalyse transgénérationnelle.

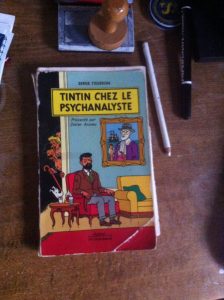

Un soir de mars 1988, je traînais dans la librairie du Palais des congrès, un endroit où je n’allais jamais et ne suis sans doute plus jamais retournée. C’est là où tout d’un coup a surgi un curieux livre que j’ai tout de suite acheté, Tintin chez le psychanalyste. Je l’ai toujours, il est maintenant bien abîmé et cela me convient. D’une certaine manière, il a changé ma vie.

À l’époque, je n’avais encore jamais fait de thérapie, mais je sentais que je tournais autour. Dans mon souvenir, j’avais juste lu La forteresse vide de Bruno Bettelheim, qui était à la mode dans mon adolescence, et Cinq leçons sur la psychanalyse de Freud, parce que cela faisait partie de la culture générale.

Ce qui m’attirait c’était Tintin, et cette forme de collision entre le sacré et le profane, la psychanalyse et la bande dessinée. Hergé était mort depuis peu, en mars 1984. Libération avait fait sa une d’un dessin noir et blanc de Milou en larme, avec dans une bulle « Tintin est mort ». Le magazine À suivre avait fait un numéro spécial. Il y avait des bribes d’interprétation : la Castafiore mère castratrice, Tintin l’enfant modèle, le capitaine Addock l’enfant rebelle.

Le livre de Serge Tisseron avait pour projet de mettre à jour la problématique personnelle d’Hergé. C’était une analyse qui s’intéressait à la structure de l’œuvre, à des aspects récurrents, par exemple les trois lettres RSK (le gorille Ranko, Rascar Capac la momie, celui qui fait tomber le feu du ciel, beaucoup d’autres encore). Il y avait aussi la structure des livres avec, toujours à la page 22, du froid, de la glace ou quelque chose comme ça – j’écris de mémoire et vérifier n’aurait pas de sens pour moi aujourd’hui. Je ne savais pas à l’époque que l’on pouvait analyser les choses de cette manière, en faisant un pas en arrière, pour regarder la structure. Cela m’a sans doute particulièrement parlé parce qu’à l’époque je faisais des études d’architecture et que j’avais le sentiment que quelque chose de fondamental m’échappait.

Le geste de dessiner est le même que celui qui repousse.

Ce qui a été un véritable choc pour moi dans la lecture de ce livre est un texte mis en annexe qui s’intéresse aux enjeux du dessin et que nous publions dans ce webfeuilleton dans l’épisode 4. J’étais à l’époque une dessinatrice acharnée, très douée, me disait-on. Si apprendre l’architecture m’était difficile, dessiner était pour moi comme respirer. Autour de moi, quelques personnes commençaient à avoir des enfants et à s’intéresser à la pédagogie. Il flottait encore dans l’air le souvenir des expériences des années 1970 Libres enfants de Summerhill et Une société sans école d’Yvan Illitch, mais tout le monde autour de moi était dans le rang. Et ce qui se disait, très docilement, c’était que tous les enfants dessinaient, mais que pour la plupart cela cessait avec l’entrée à l’école primaire. C’était la faute de l’école, qui étouffait la créativité, et cela correspondait à mon expérience.

Le texte de Tisseron disait tout autre chose : le geste de dessiner, le mouvement de la main, était le même que celui qui repousse. Dessiner était une manière d’élaborer la mise à distance de la mère, de mettre en place son autonomie. L’entrée à l’école correspondait au moment où cette autonomie avait commencé à s’installer, le dessin avait rempli ses fonctions, il pouvait être abandonné. Les gens comme moi, mais aussi mes camarades architectes, qui bien souvent ne me paraissaient pas des gens comme moi, étions restés coincés dans ce stade, la mise à distance de la mère n’était pas encore accomplie.

Il y a des choses qui ne se disent pas dans les familles, et les enfants le sentent.

Mais tout cela, la structure, l’acte de dessiner, étaient comme des pelures d’oignon. En dessous, il y avait une petite bombe, dont la déflagration se fait encore sentir. Serge Tisseron y parlait de crypte, une notion mise à jour par deux psychanalystes, Nicolas Abraham et Maria Torök vers 1975 et qui pour résumer pourrait se dire ainsi : Il y a des choses qui ne se disent pas dans les familles et les enfants le sentent.

La génération qui suit dispose d’indices, elle peut poser des questions, cerner avec des mots ce qui ne veut pas se dire. La suivante n’a plus ces indices mais le secret s’est transmis d’inconscient à inconscient, il s’est niché dans une crypte. Cela faisait image pour moi. Je l’associais aux cellules observées au microscope, durant le cours de sciences naturelles au lycée, un souvenir qui à l’époque n’était pas si lointain. Entièrement prises dans un tissu, entièrement autonomes et pourtant poreuses.

Ce qui est assez incroyable et en même temps très banal, c’est qu’il m’a fallu encore vingt cinq ans pour réaliser consciemment que cela me concernait. Le temps sans doute pour trouver les outils pour dissoudre cette crypte dans les tissus. Le temps que la notion évolue, se mette à prendre le nom de fantôme. Le temps que je rencontre Danièle Flaumenbaum puis Bruno Clavier, et qu’ils me relatent dans un long entretien distillé par fragments tout au long du projet les conceptions de la psychanalyse transgénérationnelle*.

*L'intégralité de l'entretien est présenté dans le livre numérique qui accompagne La Renarde